El aire estaba viciado y el sol de la tarde quemaba las calles de la capital del país. Pero cuando lo visité el mes pasado, me propuse caminar las dos millas desde mi hotel hasta el Capitolio de los Estados Unidos en lugar de tomar un Uber, para poder verlo en todo su esplendor.

No tuve mucho tiempo para hacer turismo, pero era imprescindible hacer una peregrinación a la sede del gobierno estadounidense. Desde el 6 de enero de 2021, cuando una turba de miles de personas irrumpió en ella para tratar de detener el recuento de votos electorales que convertiría oficialmente a Joe Biden en presidente, el símbolo de nuestra democracia ha permanecido como un recordatorio de lo frágil que es.

Antes de ese golpe de Estado, el Capitolio de Estados Unidos era para mí una abstracción, una serie de imágenes –esa cúpula deslumbrante, esas columnas imponentes, pero sobre todo las escalinatas magníficas– donde un grupo de políticos aprobaban leyes, pero la mayoría se lucía. Diablos, ni siquiera sabía que había una entrada delantera y otra trasera hasta que me acerqué a Pennsylvania Avenue. Había estado en DC antes, pero visité el Monumento a Lincoln, el Monumento a Washington y algunos otros lugares emblemáticos, no el Capitolio.

¡Es enorme! El edificio blanco brilla como un promontorio de poder, con árboles de todo Estados Unidos esparcidos por el terreno. Su magnetismo era tal que no presté atención al estanque reflectante, al monumento a Ulysses S. Grant ni al monumento a la paz que se encontraba debajo.

Lo que rompió el hechizo fue la gente que me rodeaba.

Hombres filipinos con barongs y mujeres musulmanas con hijab. Los argentinos bromean en un melodioso español y los australianos con su característico acento locuaz. No estoy seguro si eran turistas extranjeros o inmigrantes, pero era fácil distinguirlos de los lugareños, que se apresuraron durante el resto del día sin interés en el esplendor que el resto de nosotros estábamos disfrutando. Nosotros, los curiosos, utilizamos el Capitolio como telón de fondo para fotografías grupales y selfies, prestando poca atención a las barricadas y a la policía que nos impedía subir las escaleras del West End.

Esa escena está en mi mente en el cumpleaños número 248 de este país, especialmente después del espectáculo de horror que fue el debate presidencial de la semana pasada entre Biden y el hombre que los insurrectos querían mantener en el cargo, Donald Trump. De lo único que se habló inmediatamente después fue de la actuación de Biden, y algunos, incluidos los demócratas, se burlaron de él por considerarlo similar al Guardián de la Cripta de “Tales from the Crypt”.

Biden no fue un Sócrates elocuente, pero nunca lo fue, y el comandante en jefe mejoró a medida que avanzaba la noche. Además, prefiero su idiotez al pesimismo dictatorial y las mentiras que Trump ofreció esa noche.

Pero Biden me rompió el corazón porque permaneció en silencio mientras Trump criticaba a los inmigrantes como la amenaza más grave que jamás haya enfrentado esta nación. El criminal condenado apenas se molestó en distinguir entre inmigrantes legales e ilegales. Afirmó que Biden “abrió[ed] nuestro país para la gente que está en prisión, la gente que está en instituciones mentales, instituciones mentales, terroristas”, mencionando “instituciones mentales” dos veces más, como si las personas con enfermedades mentales fueran infrahumanas. Describió la frontera entre Estados Unidos y México como “la peor… en la historia del mundo” y “el lugar más peligroso del mundo”, lo que será una noticia para los habitantes de Gaza y aquellos en el frente de la guerra en Ucrania.

Cuando necesitábamos a alguien que defendiera a los recién llegados a nuestra nación, para alardear de cómo este país sigue siendo un faro para las masas pobres y cansadas del mundo en lugar de la “nación fallida” que Trump cree que somos (un punto que repitió cinco veces). , Biden insistió en que era mucho mejor combatiendo la inmigración ilegal de lo que Trump pretendía.

La frase más mordaz de la noche de Trump: “Realmente no sé qué es lo que [Biden] dijo al final de esa frase. No creo que él tampoco sepa lo que dijo”, fue en respuesta a que el presidente murmurara durante un alarde de aumentar el número de agentes de la Patrulla Fronteriza y dificultar la búsqueda de asilo.

Si Biden no hace frente a las tonterías xenófobas dichas por un matón, ¿quién lo hará?

Partidarios del entonces presidente Trump intentan atravesar una barrera policial el 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Washington.

(Julio Cortés/Prensa Asociada)

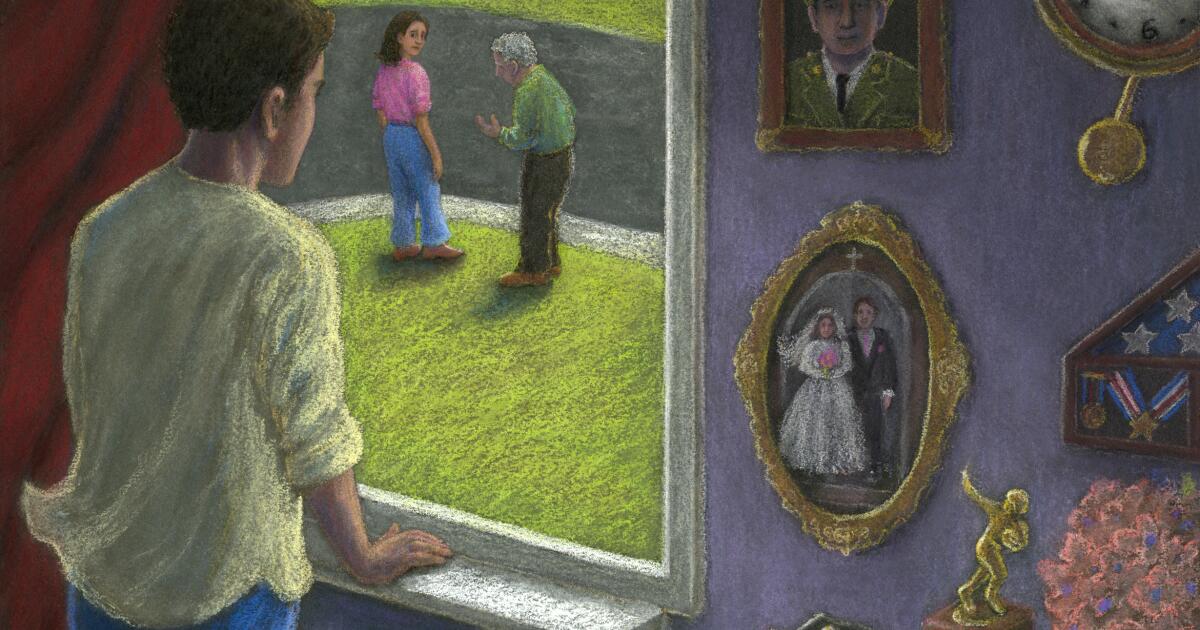

Viví mi vida escuchando que la inmigración descontrolada, legal o no, arruinaría a Estados Unidos. Nunca vi suceder este apocalipsis. No, son en su mayoría nativos americanos blancos los que siguen quejándose de que ya no somos buenos, pero hacen poco para mejorar las cosas aparte de mudarnos a Tennessee o Idaho. Son los inmigrantes y sus descendientes quienes han evitado que se apaguen los rescoldos del estilo de vida estadounidense al enfatizar el trabajo duro, la comunidad y la responsabilidad personal.

Los recién llegados que quieren mejorar sus vidas son quienes deberíamos celebrar el 4 de julio. Sin embargo, múltiples encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses (incluso los latinos) sienten que nuestras fronteras están bajo ataque. La temperatura en torno a la inmigración es aún más desagradable que durante los días de la Proposición. 187, la iniciativa electoral que los votantes de California aprobaron hace 30 años en un intento de hacerles la vida imposible a los inmigrantes indocumentados. En aquel entonces, la gente se unía para luchar. ¿Ahora? A pocos parece importarles.

El peso de esto me golpeó mientras caminaba alrededor del Capitolio para ver su entrada oficial, donde los insurrectos irrumpieron el 6 de enero. El sol se estaba poniendo detrás de la cúpula, proyectando una sombra larga y fría incluso en un día caluroso. La policía estaba por todas partes. Barricadas metálicas impidieron a la gente subir las escaleras que conducían a la Cámara de Representantes y al Senado, así como a la Rotonda. Algunos turistas se quedaron a mi lado, pero rápidamente se fueron.

Me acerqué a una zona no vallada y un policía me dijo educadamente pero con firmeza que siguiera adelante. Parecía la escena de un crimen y nosotros éramos las víctimas.

Ambos lados del pasillo político afirman que ahora es de noche en Estados Unidos, pero yo siempre seré optimista. ¿Que más puedo hacer? Este país superó las expectativas de mis padres inmigrantes mexicanos y las mías. No es ni de lejos perfecto, pero eso es lo que lo hace tan grandioso: Estados Unidos pertenece a quienes trabajan en él, a quienes tienen esperanza.

Al día siguiente de mi visita al Capitolio, pasé por la entrada de turistas de la Casa Blanca. Los recorridos públicos gratuitos solo comenzaron a las 9:30 de la mañana, pero la cola para entrar subía y bajaba por la puerta dos horas antes. Hombres con turbantes estaban junto a estudiantes universitarios que vestían camisetas de la Universidad de Wisconsin. Inglés, español y mandarín llenaron el aire.

Las banderas estadounidenses que algunas personas llevaban en sus sombreros o como joyas no parecían una declaración política sino más bien un símbolo de comunión. Los guardias de guardia estaban joviales. No hubo quejas, nada más que entusiasmo por la alegría compartida de lo que estaban a punto de ver.

Este es el Estados Unidos que celebro este 4 de julio, y rezo para que permanezca cuando llegue el día de las elecciones.